新用戶登錄后自動創建賬號

登錄

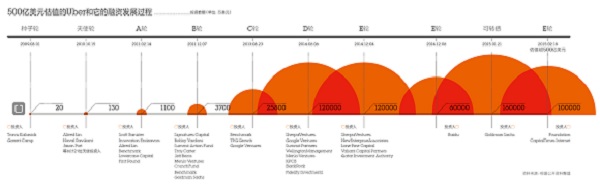

上一次獲得最大規模風投的公司是Facebook,它改變了這個世界上大多數人的社交方式;而這次將超過Facebook的是Uber,它計劃再融資20億美元,估值將超過500億美元。它恐怕不僅僅在改變我們的出行方式,也在顛覆公司和勞動力的關系。

層出不窮的被稱為“Uber for X”的公司可以說明這一點(執惠旅游之前的文章《共享經濟有多火?最全中外“X領域的Uber”名單來了 !》中詳細列出了各個領域的Uber):UpCounsel這樣的公司讓律師能像Uber司機一樣被召喚;Heal這家提供醫療服務的創業公司則讓醫生可以隨叫隨到。這意味著即使是律師、醫生這樣有著專業知識的人群,也已開始像Uber司機一樣工作了—工作可以被切割為小塊,根據需求方和供給放的狀態,機器會進行實時高精準的匹配。供給方獲得了靈活的工作時間,而需求方則得到了最迅速的服務。

不管是用戶增長還是融資增長,都在說明這些被稱為按需經濟(On demand economy)的創業公司正像智能手機普及一樣侵襲我們的生活,并不可逆轉。

這樣的工作關系究竟是好是壞?你或許會對Yonatan Schkolnik的經歷和看法感興趣。自從2013年5月為自己的車掛上Lyft標志性的粉紅胡子并開始載著客人去往舊金山的各個角落起,他為Lyft和Uber這樣的公司當過司機,為Instacart當過跑腿,也為Spoonrocket送過餐。Instacart替用戶在超市購物并送貨上門,Spoonrocket擁有中央廚房并且承諾15分鐘內送餐上門。

“我剛開始真覺得這是個不錯的工作。那時我剛上大學,需要有一份靈活的工作,好讓我有一份收入的同時也能保證學業。”Schkolnik說。在走運的時候,他每小時能賺到35美元。

這的確是Uber模式對勞動力最有吸引力的地方,彈性的工作方式,好讓人們根據自己的時間來安排一個或多個工作。

就和其他司機一樣,Schkolnik很快發現要想收入最大化,就應嘗試不同平臺—恰好在2013年前后,各種將自己稱為“Uber for X”的公司成長起來。例如Instacart成立于2012年,而Spoonrocket成立于2013年。

但收入看起來變得不可預測。這些Uber for X們時不時會彼此爭奪一下司機,例如Uber用500美元的獎勵吸引當時正在做Lyft司機的Schkolnik成為Uber司機;它們也會時不時打一下價格戰。當舊金山的乘客發現用Uber Pool(相當于國內的人民優步)去市區任何一個地方只要5美元時,司機們損失慘重。

Uber面臨的問題,以及圍繞它產生的創業公司

“這些公司不會給你更多信息,因此賺錢與否你得自己算。你得減去你的油費,算上跑空車的那些時間。”Schkolnik手動記下每次開車的行程,發現他的Nissan Rogue所耗費的汽油費用占到了他收入的7%。

當然更大的顧慮來自于可能的風險。因為和Uber們不是雇員關系,因此這些公司并不會給予司機商業保險。“Uber會給乘客保險,但我們就不會得到保險。我覺得這很不公平。”Schkolnik說。

除去陳舊管理部門的阻撓,這種靈活的勞動力成為了Uber們最大的挑戰之一—雖然這種靈活的勞動力關系本是帶來Uber式創新的關鍵。

層出不窮的對Uber的抱怨都與之有關:一些乘客抱怨Uber對司機沒有更嚴格的約束,性騷擾和車禍致死案件都因此發生;而司機抱怨Uber在需要承擔責任時就用“臨時合同關系而非雇傭關系”來推諉責任,他們也抱怨事實上Uber像對雇員一樣控制著他們,包括不允許他們收小費。

舊金山2015年春天兩場分別對Uber和Lyft提起的訴訟中,起訴人都要求得到雇員待遇,這包括載運客人時汽油費用的報銷和車輛保養費用。兩位法官都交由陪審團來決定,因為已有的法律法規和先例都不足以支持法官對這種新經濟下的雇傭關系做出判斷。

“可能立法機構會制定新的法律來專門適用于這種新的所謂‘共享經濟’……但此事現在本庭無法可依。”聯邦區域法官Edward Chen在裁決中說。

如果陪審團對Uber和Lyft做出不利的決定,那受到影響的將是每個使用Uber模式的公司,它們將為司機支付更多的費用,甚至是養老金。按照Uber的數據,截至2014年年底,美國有16萬人在為這家公司開車,數量已超過了亞馬遜的全球雇員數。

“我不想成為雇員,否則現在我所擁有的自由就沒有了。大多數司機和我一樣都是兼職的。”Schkolnik說在評論這一訴訟時說。但他覺得對于那些已將Uber作為全職工作來做的司機,Uber也許的確應該給他們以雇員待遇。“也許可以按照時間來劃分,如果為Uber工作超過一定時間,那Uber就得給予雇員待遇。”他建議說。

但介于非黑即白的爭辯之間,一種新可能性在生長—硅谷一些創新公司看到了這片空白之地的用戶需求和商業機遇。

Schkolnik正在使用Peers的“Keep Driving”服務。這項服務更像是一種保險,司機每月繳20美元的費用,而當哪天車遇到狀況無法使用時,司機可以從Peers那兒獲得一輛車接著開Uber或Lyft補貼家用。

“車壞了已夠讓人沮喪的了,如果因此還損失了收入那就更糟糕。我們就想解決這個問題,讓人們的車子在修理時依然還能有收入。”Peers的公關部負責人Fiona Ramsey說。

即使法律要求Uber們對司機承擔更多責任,這一服務看起來也是Uber們無法給予的,因為Uber們一輛車都不擁有。

500億美元估值的Uber和它的融資發展過程

有趣之處是,Peers曾經和商業不沾邊。2013年成立時,它是個非盈利組織,試圖通過類似工會的方式來幫助司機和Airbnb房東表達利益訴求,曾在紐約市游說紐約州立法者為Airbnb修改和酒店有關的法律,也在西雅圖簽名請愿,請求市議會允許Lyft、Sidecar和Uber能在當地被視為合法。而其負責人Natalie Foster在這方面經驗老道。她曾在環保組織塞拉俱樂部(Sierra Club)工作過,也領導過奧巴馬的新媒體部門,以為其醫療改革方案進行游說。

但此后,這家組織在龐大的會員身上看到了他們的需求和商業機會。它在2014年夏天從非營利組織架構轉型為社會企業的組織架構,這意味著它認為自己能一邊盈利一邊實現社會價值。這個組織還聘請了RelayRides的創始人Shelby Clark擔任CEO。

Peers的網站現在是提供服務導航的平臺。它除了有Keep Driving這樣的自有服務,也會列出對司機和Airbnb房東有用的第三方服務,例如處理復雜稅務問題的Zen 99。

Schkolnik覺得Peers這類公司是這個新興生態拼圖中必然會自然生長起來的一部分。

Peers曾找過他和其他司機做焦點小組面談。他們所提到的那些需求多少成為了Peers日后產品開發的依據。

“我還告訴過Peers,我在多個平臺工作,需要用工具跟蹤不同平臺上的收入并進行比較。他們說,哦,已經有創業公司在做這樣的事了。”Schkolnik回憶說。

之后,在2014年的春天,Schkolnik在奧克蘭的一個咖啡館中見到這家創業公司的創始人Ryder Pearce,他和他的合伙人周建明(Jianming Zhou)成立的這家公司叫SherpaShare。

起初,這兩位創業者見到越來越多Uber式的送餐服務后,認為每個創業公司都建立平臺招納司機并不是效率最優化的選擇。他們期望建立一個類似FedEx的服務,好讓Uber for X的創業公司來使用。但他們很快就發現這些創業公司的遞送服務已經在代碼層面和運營密不可分,根本無法外包給第三方來做。

不過他們也迅速發現,像Schkolnik一樣,很多司機都在兩個以上的平臺上工作。在工作結束后,他們會收到來自不同平臺的收入清單,他們有用更好的工具來對這些收入進行管理的需求,通常他們的工具是紙幣,或者Excel表格;不少司機也會用紙筆來記錄里程數,因為這在報稅時可以作為工作證明,好得到每英里57美分(約合每公里2.2元人民幣)的退稅。

當然他們還有對各項開銷進行跟蹤的需求。在對汽油費和保險費用計算之前,司機很可能并沒有意識到自己并未賺多少錢。

2014年年末,普林斯頓大學經濟學家Alan B. Krueger用Uber提供的乘車數據證明Uber司機平均比出租車司機每小時賺得更多并且工作時間更短。這個結論引起了經濟學家的激烈爭論,他們爭執的焦點在于不明確的開銷究竟能讓Uber司機留下多少凈收入。

“司機處于一種弱勢地位,很多信息Uber這樣的公司并不會披露給他們。”周建明說。

處于競爭最不利地位的Sidecar已經開始和SherpaShare合作,它開放API,讓SherpaShare將司機的數據自動添加至其在SherpaShare賬號中。而Uber和lyft這樣的公司并無動力,SherpaShare只能通過抓取司機收到的收入郵件來為司機進行數據添加。

但這些有限的數據已讓信息變得更加透明。司機得以發現,他們賺到的可能并不像Uber們所允諾的那么多,而當這些公司開始打價格戰并影響到司機的收入時,他們可以有更多的數據來幫助自己做出選擇。

這能減少Uber們單方帶來的不確定,同時看起來也是信息透明的自由市場的應有之意。

“這種新經濟長期來看還是需要一些平衡。你可以進行政治游說,也可以從經濟和商業的角度去做些什么。我們選擇的是后者。”周建明說。

一些司機覺得這些數據也能幫助他們擺脫Uber們有技巧的操縱。例如Uber和Lyft都會給司機允諾,接更多的單開更長時間的車能得到額外的獎勵。但據《紐約時報》報道,Uber自己提供的數據顯示,那些每周開50個小時以上的司機每小時平均賺17.13美元,而每周只開16到34小時的司機平均每小時卻賺18.08美元。

在5月10日發布的新應用程序中,SherpaShare還幫助司機用智能手機來追蹤商業行駛里程:這個應用程序能自動記錄下從打開應用程序準備載客到關掉應用程序去休息的所有里程,包括空車時間。這意味著司機有了新的數據,好讓他們判斷算上空車時間后,他們的收入是否還劃算。

“我最近找了一份新的兼職,在一家安全公司幫人安裝防盜設備。因為我發現其實我開車賺到的錢和這份工作也差不多,而且也沒有壓力和風險,你不用擔心出什么交通事故。”Schkolnik說。

如果更多司機像Schkolnik那樣發現為Uber們開車賺的錢非但不如宣傳的那樣,而是和傳統合同工的收入相當,那Uber們就要付出更多努力去爭取勞動力。

Schkolnik說的那種圍繞Uber們的生態拼圖正在由一個個創業公司組成,并且它們彼此互補。

Peers的Keep Driving是和創業公司Breeze合作推出的,后者提供短期租車服務,好讓沒車的人能租車來充當按需經濟中的司機;當然,Peers和SherpaShare也有合作,它將SherpaShare作為第三方服務推薦給司機;SherpaShare應用程序中的里程追蹤技術則來自于創業公司Zendrive,這家公司能夠通過手機來追蹤車輛的里程數和行車安全數據。

“Uber這類創業公司做的事情很新,同時挑戰也很多,單憑一己之力是做不過來的,”Zendrive的創始人Jonathan Matus說,“同時,這是個公平問題。讓這些公司來制定標準是不公平的。比如說你是舊金山市民,如果你坐Uber出了事故,你不會希望Uber來制定賠付規則,你希望的是有一個公平的體系,這時就需要第三方介入—既不是Uber來主導,也不是乘客說了算。”

即使是Uber,也已試圖用第三方創業公司的服務來解決現存的問題。

此前,傳統保險公司均認定私人車輛不準做商業載客用,如被發現,可能遭到取消保險的懲罰。因此美國一些出租車公司對抗Uber的一招就是,鼓勵旗下司機向保險公司檢舉Uber車輛。

從2014年開始,Uber開始和Metromile—一家機動車保險創業公司—討論合作,以解決這個問題。

“我們為Uber提供的解決放案是,當應用程序關閉,或司機打開應用程序但還沒匹配上乘客時,司機自己按里程支付保險費用;而當程序匹配到乘客后,一直到乘客下車,Uber都會支付這部分里程的商業保險。”Metromile的公關負責人Lauren Harung解釋說。

2015年2月,伊力諾依州、加州和華盛頓州的Uber司機已經開始使用這種新型保險。此后,一些傳統保險公司也開始跟進,包括農夫保險集團、USAA和GEICO。在2015年風險與保險管理協會會議上,Uber的保險和風險廣利負責人Gus Fuldner說,保險公司已經開始將共享領域視為一個增長潛力巨大的市場了。

“在這樣的新經濟體中,用陳舊的方式,例如組建工會來維護權益不是正確的方法,”Schkolnik說,“現在一切都很新,我希望未來各方面的權益能得到保障,而且依然還是能用這種民主自由的方式來賺錢。”