新用戶登錄后自動創建賬號

登錄

國內“長租公寓潮”發展至今,不斷經歷“高杠桿爆雷”與“并購洗牌局”,基本走到了從野蠻生長到寡頭之爭的階段,但即便看似進入行業下半場,頭部玩家“收割”市場的操作依舊激烈,甚至一度接近“越軌”。

近期,有關蛋殼公寓、自如相關租客與業主維權的新聞層見迭出 。而具體的矛頭指向兩家長租公寓,在當下疫情肆虐時期,做出的一系列“魔幻”操作。

其中,蛋殼公寓被爆出以疫情之名,發出了一份“雙面”通知。一面呼吁業主免租數月支持疫情,另一面卻只給部分租戶減免少量租金,大部分租客仍是正常繳納,最終一并敗露,引起業主與租客聯合維權。除此之外,更有一些租客與業主收到蛋殼單方面的解約通知。

自如則是被指在疫情期間趁機漲租,北京、上海等地均出現租金漲租幅度近30%案例。此外,一些因疫情原因無法入住租處的租戶,也相繼爆料自如沒有相應做出其聲稱的補償服務,無奈之下,只能通過公開渠道維權。

2月14日,深圳市住建局約談深圳蛋殼公寓相關負責人,要求其高度重視此事。隨之2月17日,蛋殼官方發布《蛋殼公寓致廣大房東的真心話》,坦承有關“免租期”爭論,表明沒有強制要求房東免租,將盡最大可能為受疫情影響租客爭取免租期,對于疫情影響,蛋殼直言是一場行業遭受嚴重沖擊的挑戰。

而針對自如的輿論,2月20日,自如CEO熊林發布澄清聲明表示,近期相關價格調整均因為產品續約類型不同,是基于市場價格變動的既定系統價格調整,并對趁疫情之機坐地起價,發“國難財”的言論予以否認。

疫情下維權不斷的長租公寓

距離自如、蛋殼公寓相繼發布以上聲明至今,已過去十余天。湖北武漢業主謝琪遲遲沒有收到房租。“我把房子整租給蛋殼公寓,本來是每個月的2月19日應該打房租給我,結果一直到這個月底都沒收到房租,我給蛋殼客服打電話,客服先說因為武漢地區受疫情影響要求業主理解免三個月房租。”

謝琪認為自己并沒有同意,但蛋殼公寓卻單方面通知了這個決定,而她通過在網上查詢了解到蛋殼公寓對租戶官方是免一個月房租,但是大部分租戶曝光,根本沒有收到蛋殼免房租一個月的優惠通知。

“蛋殼原本通知我提供三個月的免租,在我沒有同意后,又說房租要延期支付,最后就以48小時之內會有專人反饋,結束了這個單方面的通知。” 謝琪透露,距離蛋殼公寓所說的反饋,已經超過48小時,但目前仍然沒有任何人聯系她,房租沒有到賬,房貸也依舊要還。

深圳蛋殼業主劉雯也遇到了同樣的情況。“我只收到了1月份的房租,2月份的已經逾期20多天了,蛋殼還一直沒支付。”去年6月份劉雯將房子整租給蛋殼,月租金大概在6000元左右,按照規則,此前他提供了免租空置期的優惠給蛋殼。

不過這一次的疫情,劉雯認為蛋殼公寓要求房東免租做法存在質疑。“蛋殼公寓說是‘房東支持計劃’,其實根本沒有支持房東,而是想讓房東支持蛋殼,免費給蛋殼減租。”

此前劉雯通過各類報道和微博爆料,了解到蛋殼公寓這一次房東支持免租計劃的一些“內幕”,因此劉雯覺得這一次要求的房東免租本來就不是義務,何況這一次蛋殼似乎沒有真正做到優惠給租客的承諾。

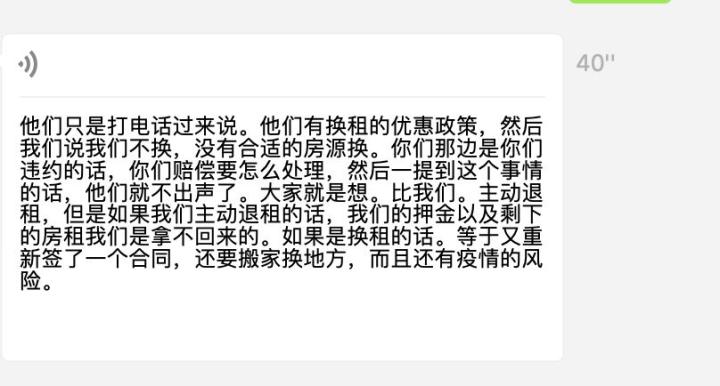

同樣與蛋殼公寓糾葛不下的陳露,與蛋殼簽訂了深圳南山區某個小區的房子還未滿一年,就被要求以‘不可抗力因素’換租。“我目前還沒有回深圳,大概二月十幾號的時候,管家電話通知我因為疫情影響,業主要回收房子,因此要求我換租,由于我的房子是剛好在年前就換租過了的,所以我沒有同意換租。

令陳露感到疑惑的不只是換租的通知。“一開始我并沒有質疑蛋殼管家說的真實性,只是覺得業主突然要回收房子有點奇怪,而且疫情的話,房子并不好租,房東為什么要做這種虧本的買賣呢?”

對此,陳露詢問同租戶室友,室友表示也收到了退租通知,但由于蛋殼的二房東角色,陳露無法直接聯系到房東。“蛋殼所說的換租,沒有一個具體的方案,也沒有合適的房源,如果我接受換租,我需要重新簽一個合同,承擔還要搬家以及疫情的風險,如果我不換,蛋殼管家說下個月會斷水斷電換鎖。”

關于蛋殼公寓的維權還未停息,自如也深陷維權漩渦。

北漂四年多的蘇州,在過了一個春節假期后,發現剛滿一年的續租租金從原本的2660元漲到了3290元。“我住在朝陽區的一間合租房,房子做了n+1的改造,雖然是主臥,但是沒有獨衛面積也不大。”

因為此前自如和業主之間的合同審批沒有過,蘇州也一直不知道到底會漲租多少錢。但受到這一次疫情的影響,蘇州無法搬家,就算被迫續約,將近23%的漲租幅度也沒有他商量的余地。“管家給的理由是價格屬于系統自己出的,根據小區同戶型的價格合理上漲的,我和他說是否能優惠,他說優惠不了。”

蘇州在北京工作四年多,一直都是跟小中介租房,2019年4月份左右換租自如的房源,原本認為大平臺企業管理和服務應該會比較好,但這一次的漲幅使他有點不能接受。“之前跟小中介租房的時候,大概11%左右的漲幅,這次明顯多了很多,我一直住的同一個小區。”

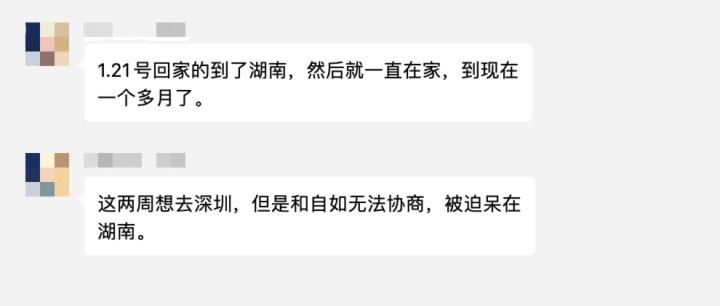

在上海的自如客李念,因疫情原因已經離職,但無法談攏退租事宜,陷入了兩難局面。“管家通知我租住的小區不給疫區的人進去,我是來自安徽蕪湖的,屬于疫情較嚴重的地區,也沒辦法進入小區。” 距離疫情發生至今,李念已經快2個月無法返回租處,但依然被要求繼續繳納租金。

對此,李念打算直接辦理退租。而根據此前自如公開聲稱,因疫情導致3月1日后還無法返回租住城市的,并不打算續租的租客,自如將辦理無責退租,減免2月全月服務費,并協助打包寄送行李。但李念透露,自如推出的這個‘無責任退租’流程,符合的相關條件非常模糊。

自如管家通知她符合辦理‘無責任退租’的要求是整個二月份沒有房屋開鎖的證明,以及街道社區提供一份封城證明。但是對于這份封城證明的標準,自如管家向其表示具體并不清楚。“管家說要等我辦了發給他看, 經過他們審核才能確認,而對于因小區禁止我回租處,無法自行搬家的問題,也沒有給我一個說法。”

由于目前李念無法回到到租處,租約又剛好是2月29日需要繳納下一個季度的房租,3月1日才能申請正式實行的‘無責任退租’似乎又成了一個阻礙,因為李念必須要先繳納房租,才能后續嘗試是否能辦理‘無責任退租’,而如若逾期繳納,則將產生違約金,并且密碼凍結無法進入租處。

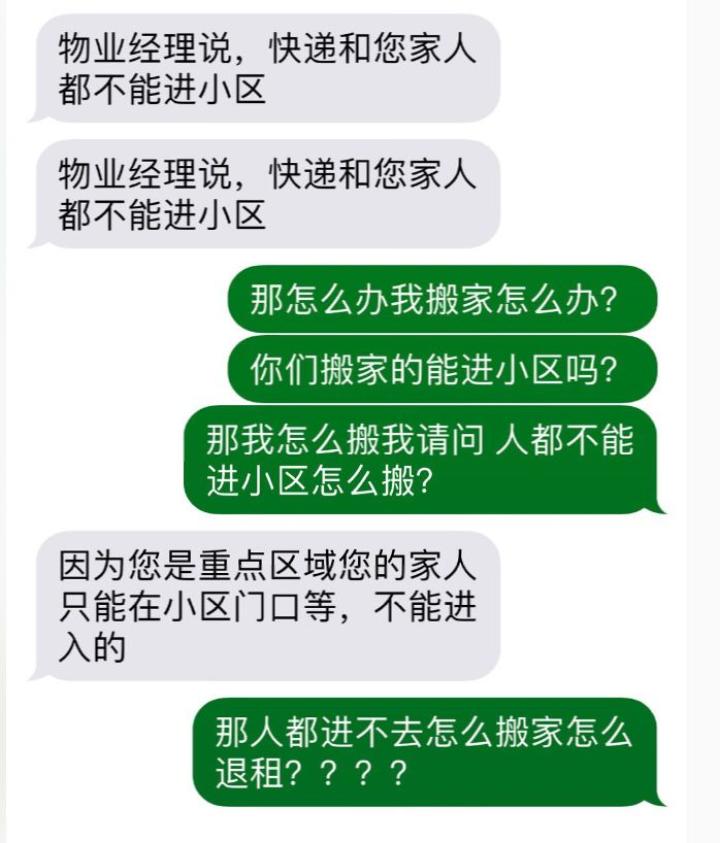

胡微在深圳已經工作3年,去年剛租下自如的一套合租次臥房,月租3100元。“目前小區不給進去,要求自行去酒店隔離,自如不安排也不管理。”因為疫情影響,胡微眼看周圍朋友都陸續返工,她卻因為小區對自如合租客的隔離要求,被“拒之門外”。

“小區要求自如通知租客在外自行隔離7天,并規定自如提供租客的管理情況說明以及租客隔離承諾書。”對于小區的出入規定管理,胡微覺得并未不妥,但是自如一方給出的回復以及處理方式,讓她覺得無法接受。“原先溝通是說會負責我隔離的住處,但是現在又沒有解決措施了,還是讓我自行隔離。”

胡微認為,小區的隔離措施是針對自如合租房,因為她已經通過電話聯系社區工作站、街道辦以及該物業深圳總部,均給出不知曉該小區隔離措施的回復。對此,胡微覺得小區物業和其物業總部說法不一致,而自如提供的小區物業文件,也是經過她再三要求下才開具的。“自如給的回復非常推辭,他們說一直在聯系物業和社區,其實根本就沒管,都是我自己打電話給社區和物業。”

長租公寓模式弊病,盈利艱難

自如、蛋殼等長租公寓從興起至今,就一直被詬病于“病態”的模式之中。此前,我愛我家(3.910, 0.08, 2.09%)原副總裁胡景暉曾公開表示,“為了擴大規模,自如、蛋殼等平臺一度以高于市場正常價格的20%到40%在爭搶房源,完全破壞了正常房屋租賃市場環境。”

事實上,初期以大量資金投入以擴大規模,跑馬圈地般進行房源收割,后續經營普遍慢周轉,導致規模和利潤無法同時顧及,一旦遇到融資渠道受阻以及突發風險,很大程度上難以支撐平臺運轉發展。

因此,為了能夠生存下來,自如和蛋殼公寓等長租公寓不斷依賴融資獲取資本扶持的同時,也利用其他手段,維持能夠盈利的周期,其中包括縮減房屋裝修交付期,以及利用金融平臺提前預支費用,繼而也產生了多次的甲醛風波以及行業租金貸事件。

但即便是此前各類存在有關長租公寓行業的問題頻頻發生,自如與蛋殼公寓也已躋身于行業頭部。2011年10月,自如脫離鏈家旗下的租賃板塊,開始正式運營,將近9年時間發展。自如旗下已擁有自如友家、自如整租、業主直租、自如豪宅、自如寓等多種產品。資料顯示,自如業務涉及國內外十幾余座城市,房源超過90萬間,有著近300萬名“自如客”名,管理資產價值超過8000億元。

蛋殼公寓成立于2015年1月,旗下產品有合租公寓、整租公寓等,業務涵蓋資產管理、房屋租賃、生活服務等。5年時間過去,蛋殼如今已進入北京、上海、廣州、深圳、蘇州、杭州、成都等十余個城市,管理近50萬間公寓。2020年1月17日,蛋殼公寓赴美國紐交所上市,成為長租公寓上市上市的第二股。

雖然自如、蛋殼公寓在國內就已達到了超過140萬間房源,相繼匹配到的租客也有300萬名以上。可現實卻是,在這幾年的運營中,長租公寓行業并非普遍盈利。

據同策研究院統計,從2017年2月至2019年3月,已關閉的20家長租公寓品牌中,有13家出現了資金鏈斷裂的問題。而房東東公開信息統計,截至到2019年末,已共計69家公寓機構“離場”,其中存在高租低收、濫用租金貸、跑路等占了約60%。

而根據此前蛋殼披露的招股書顯示,2017年,蛋殼虧損2.7億元,2018年虧損增加到13.70億元,2019年前9個月凈虧損25.16億元。不到三年蛋殼公寓虧損在逐年擴大,累計虧損約42億元。

第一消費金融也曾報道,自如在2015年、2016年和2017年累計虧損近13億元,仍以較高的資產負債率繼續跑馬圈地。到2019年,雖然自如并未公開財報數據,但也有不少猜測認為其依舊并未贏利。

長租行業缺乏規范,難以追責

雖然疫情突襲始料未及,但長租公寓所引發的系列維權風波并不是偶然。房地產律師張茂榮坦言,“背后實際原因與其商業模式有關,疫情只是一個引爆點。長租公寓本質是之前的房屋銀行,也就是二房東,其利潤點在于租金差和增值服務費,屬于高投入的重資產項目,一旦下游租客端出現問題不能如期收租,就會影響到上游業主端的支付,為降低自身虧損,進行風險轉嫁是自然而然的事。”

此外,張茂榮還認為,“此次維權事件的發生與疫情大背景有關,全民抗疫,經濟處于半停擺狀態,衍生了很多客觀上不可預見的情況,也促使法律更加向情理傾斜,維權事件也是長租公寓‘借勢’要求業主減租引發,疫情過去,‘借口’自然消失,與法律確實關系不是很大。”

對于減免租金與內部“止血”的現象,財經評論員嚴躍進則表示,“部分長租公寓對房東提出了減免租金等做法,從合同角度看,其實是違法的。此前房東之所以愿意參與托管模式,就是因為認為此類出租是有利可圖的。所以強迫變更租金,或者變相調整,其實都站不住腳。”

在近期是否可以漲租的問題上,嚴躍進認為,“目前漲租的做法并不妥,部分租客最近不太可能去換房,即便是從長租變為短租,本身也說不通。當然企業本身確實有壓力,這種情況下,若是真的有成本上漲的考慮,那么建議采取口頭漲租、后續補租金等做法。”

事實上,在除了租客、房東以及企業的明顯利益糾葛之外,在房東東公寓創始人全靂看來,“近期維權事件的集中出現,除了長租公寓企業虧損,本身企業發展壓力劇增之外,根本問題在于長租行業缺少規范,沒有一個明確真正可以實施的法律去約束。”

2017年5月,住房和城鄉建設部曾就《住房租賃和銷售管理條例(征求意見稿)》公開征求意見,其中在租金、租期、承租人居住權利保障等方面作了規定。明確提出直轄市、市、縣人民政府要建立住房租金發布制度,定期公布分區域的市場租金水平等信息,以引導當事人合理確定租金價格。

但直到目前,該意見并未再有后續,因此目前存在的法律模糊,很大程度上會導致長租公寓運營商可能會存在損害業主以及租客權益的地方。

比如,張茂榮律師透露,長租公寓為了規避轉租二房東的風險,往往不和業主簽法律關系明確的租賃合同,而是簽署托管服務合同,如自如與業主簽訂的合同名為《資溢+資產管理服務合同》、蛋殼公寓與業主簽訂的合同名為《財產委托管理服務合同》,試圖以管理人身份規避二房東責任,一旦涉訴可能引發法律適用爭議。

其實若涉及到漲租方面,租賃本身的法律關系并不復雜,其中的《合同法》有專章規定,最高法院也出臺有司法解釋,基本能夠解決所有租賃糾紛。“但國內目前沒有專門的租金立法,之前深圳曾有過《深圳經濟特區房屋租賃管理條例》,在2015年就廢止了。” 張茂榮進一步透露。

相比較國外,如日本在30年前就有租賃法,以保護租客與經營者利益。全靂認為,目前國內缺乏真正對三方的責任法律規范,做不到實際意義上的有法可依,企業規范也都會出現問題。行業高度規范需要規則約束,不僅是出臺結合本地行業的政策,也要采取一城一策,因地制宜與區別對待。

“需要明確這個行業主管的組織機構,規定長租公寓什么可以做,什么不可以做。包括在對租客保護方面,租金與押金都需要第三方托管機構介入。其中,租金杠桿比列不能超過30%。”全靂進一步補充。

?不難理解,長租公寓行業出現問題,不管是長期面臨虧損,還是受到‘不可抗力因素’最終壓力都會落到租客與業主身上,但若深究其中,除了企業自身原因,政府等監管機構也無法避免承擔安全監管的責任。

(文中被采訪者均為化名)